À première vue, l’instauration de tarifs douaniers peut sembler être une politique simple et avantageuse. Après tout, pourquoi ne pas imposer une taxe sur les produits étrangers et générer des revenus supplémentaires pour l’État ? Pourtant, la réalité est bien plus complexe.

Comprendre les tarifs douaniers

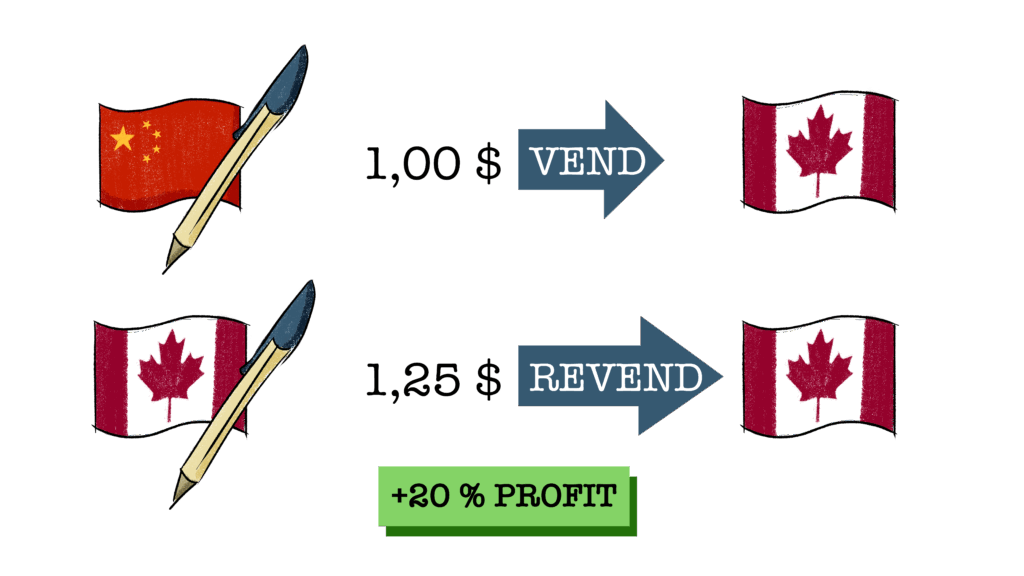

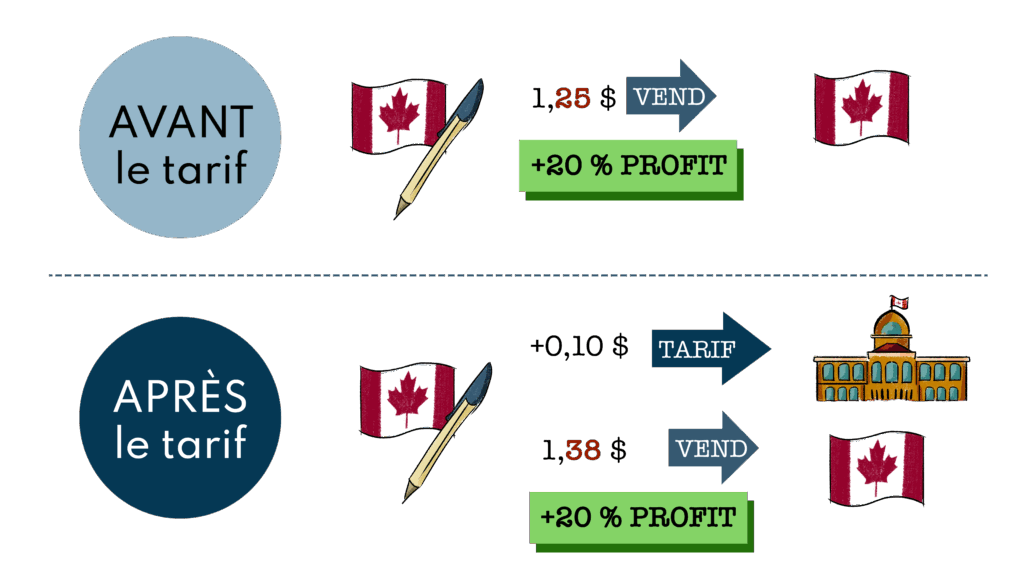

Un tarif douanier est une taxe appliquée aux biens importés. Prenons l’exemple d’un stylo fabriqué en Chine et vendu à une entreprise canadienne pour 1 dollar. Cette entreprise revend ensuite le stylo aux consommateurs canadiens pour 1,25 $, réalisant une marge brute de 20%.

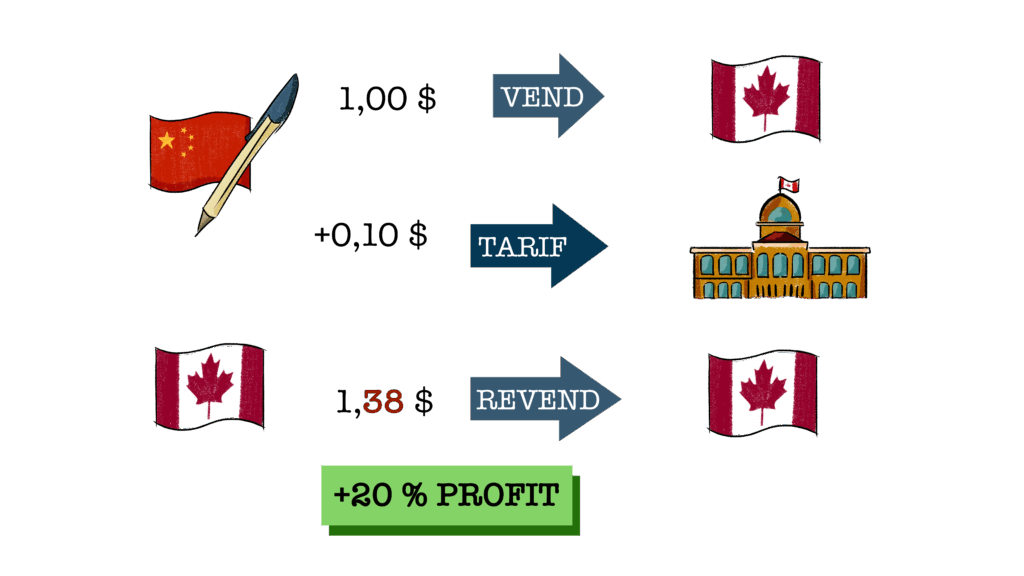

Imaginons maintenant le même scénario avec un tarif de 10%. L’entreprise canadienne doit désormais payer 1,10 $ pour le stylo — 1 dollar au fabricant chinois et 10 cents au gouvernement canadien. Il est important de noter que c’est l’importateur, et non le fabricant étranger, qui paie le tarif.

Pour maintenir sa marge brute de 20%, l’entreprise canadienne augmente le prix final à 1,38 $. Cette hausse reflète le coût supplémentaire du tarif, qui est répercuté sur les consommateurs — à condition que l’entreprise ait le pouvoir de fixer ses prix. Sinon, sa marge brute serait réduite.

Fait intéressant : le bénéfice brut par stylo passe de 0,25 $ à 0,28 $. Cela s’explique par l’ajustement du prix pour préserver la rentabilité, en anticipant une baisse des ventes due à la hausse des prix.

Usage historique des tarifs en Amérique du Nord

Les tarifs douaniers ont joué un rôle important dans l’histoire économique de l’Amérique du Nord. Selon le professeur Douglas Irwin du Dartmouth College, les États-Unis ont utilisé des tarifs pour trois raisons principales à différentes périodes : génération de revenus, restriction commerciale et réciprocité.

À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis nouvellement indépendants dépendaient fortement des tarifs comme source de revenus fédéraux. Entre 1790 et 1860, environ 90 % des revenus fédéraux provenaient des tarifs. C’était aussi le cas pour les colonies britanniques. Elles utilisaient les tarifs comme principale source de financement public avant la Confédération.

Des années 1860 aux années 1930, les taxes domestiques — comme celles sur l’alcool et l’essence — sont devenues plus importantes. Durant cette période, les États-Unis ont principalement utilisé les tarifs pour protéger leurs industries nationales, les tarifs représentant encore environ 50 % des recettes fédérales.

Au Canada, le premier ministre John A. Macdonald a introduit la Politique nationale en 1879, combinant investissements dans les infrastructures, croissance démographique et tarifs protecteurs visant à défendre les industries canadiennes contre la concurrence américaine.

Cependant, l’utilisation des tarifs n’a pas toujours été bénéfique. En 1930, le président Herbert Hoover a signé la Smoot-Hawley Tariff Act, augmentant considérablement les tarifs sur des centaines de produits importés. Cette décision a entraîné des représailles internationales et aggravé la crise économique mondiale qui a suivi la Grande Dépression.

La libéralisation du commerce après la guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l’approche mondiale du commerce a changé. La création de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) — précurseur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — a marqué une volonté de réduire les barrières commerciales et de promouvoir la coopération internationale. Le Canada a suivi cette tendance, réduisant progressivement ses tarifs tout en maintenant certaines protections ciblées, notamment dans le secteur agricole.

Les tarifs douaniers aujourd’hui : toujours d’actualité

Malgré cette tendance à la libéralisation, les tarifs demeurent un outil puissant. Des exemples récents incluent la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que des mesures ciblées sur l’acier et l’aluminium. Ces cas montrent que les tarifs continuent de servir à la fois de mécanismes de protection économiques et d’instruments de stratégie géopolitique.